Klimawandel: Lügen, Mythen, Missverständnisse

30.08.2024 Lesedauer: min Manuel Berkel

Rund um die Themen Klimaschutz und Klimawandel kursieren einige Falschaussagen und Mythen. Dazu gesellen sich jede Menge Missverständnisse und viele, viele Fragen. Wir haben die häufigsten gesammelt, liefern Fakten, Quellen und weiterführende Links.

Ob dreiste Lüge oder einfach nur ein Missverständnis: Geht es um den Klimawandel, seine Ursachen und Folgen, kochen die Emotionen schnell hoch. Auch von der „CO2-Lüge“ ist häufig die Rede. Dabei gibt es zahlreiche fundierte Studien – also viele Gelegenheiten, sich ganz sachlich in Details und Statistiken zu vertiefen. So lassen sich Missverständnisse schnell aufklären und Lügen zum Klimawandel leicht entlarven.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

- mittelalterliche Warmzeit: Temperatur im späten 20. Jahrhundert stärker erhöht

- Deutschland bereits stark von Klimawandel betroffen

- Die Durchschnittstemperaturen hierzulande bereits um 2,5 Grad Celsius wärmer

Klimawandel-Mythos Nr. 1: Gab es Klimawandel nicht schon immer?

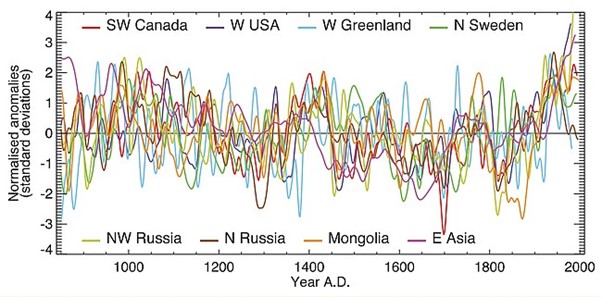

Das Klima war schon immer Schwankungen unterworfen. Doch im 20. Jahrhundert ist die globale Temperatur so stark gestiegen wie noch nie in den vergangenen 1.000 Jahren. Das zeigt eine Grafik der US-Wetterbehörde NOAA. Sie widerlegt auch das oft gehörte Argument der Klimaskeptiker, im Mittelalter sei es ähnlich warm gewesen wie heute. Wie die Kurve zeigt, ist die Temperatur im späten 20. Jahrhundert stärker angestiegen als in der mittelalterlichen Warmzeit.

Das auch als „mittelalterliches Klimaoptimum“ bezeichnete Phänomen führte tatsächlich zu ähnlichen Erwärmungen wie heute - allerdings nur in einzelnen Regionen! „Wahrscheinlich war etwa ein Drittel der Erde im Mittelalter wärmer als die entsprechenden Gebiete heute, während zwei Drittel kühler waren als im späten 20. Jahrhundert“, schreibt das Climate Service Center Germany (GERICS). Im Mittel war das Hochmittelalter (1000-1300) dagegen kühler als die Jahrzehnte nach 1970, wie die NOAA-Grafik zeigt. Die regionalen Unterschiede zeigt eine Grafik des Weltklimarats IPCC:

GERICS erklärt auch den Nachweis der anthropogenen – also menschengemachten – Klimaänderung. Durch die zeitliche und räumliche Verteilung der Erwärmung lässt sich die erhöhte CO2-Konzentration von natürlichen Ursachen wie der Sonneneinstrahlung und Vulkanausbrüchen abgrenzen.

Was ist die „CO2-Lüge“?

Als „CO2-Lüge“ wird der Zusammenhang zwischen dem Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und der weltweiten Erwärmung bezeichnet. Dem Weltklimarat IPCC wird vorgeworfen, nur mit Computermodellen und Berechnungen zu hantieren. Messungen würden dagegen zu anderen Ergebnissen kommen. Außer Hochrechnungen hätten die „CO2-Klimaerwärmer“ nichts Handfestes zu bieten. Dabei sind natürlich auch Messungen eine wichtige Grundlage für die IPCC-Berichte – und die Folgen des Klimawandels bereits sichtbar.

Wer sich im Detail für Klimaforschung interessiert, findet die ausführlichsten Informationen im englischsprachigen 6. Sachstandsbericht des IPCC. Der Teilbericht der Working Group I befasst sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen der Klimaerwärmung. Die Hauptaussagen gibt es auch in deutscher Übersetzung. Zusätzliche Grafiken finden Sie auf dem Bildungsserver Klimawandel.

Klimawandel-Mythos Nr. 2: Sind die Folgen des Klimawandels wirklich so schlimm?

Einen umfassenden Überblick zu den Risiken für Deutschland bietet der Monitoringbericht der Bundesregierung zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Beobachtet werden dutzende Indikatoren für bereits eingetretene Folgen des Klimawandels, darunter

- Gesundheitsbelastung durch Hitze

- niedrige Grundwasserstände

- Ertragsausfälle in der Landwirtschaft

Voraussichtliche Änderungen in der Zukunft beschreibt das Buch Klimawandel in Deutschland, das vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht herausgegeben wurde und als Open-Access-Download verfügbar ist. Darin wird auch erklärt, wie Forscher*innen die regionalen Folgen des Klimawandels modellieren. Beim Portal klimanavigator.eu gibt es eine Übersicht zu interaktiven Klimaatlanten, von der europäischen Ebene bis zu einzelnen Regionen in Deutschland. Die unterschiedlichen Klimafolgen für die Bundesländer beleuchtet zudem eine Themenseite des Umweltbundesamts.

Deutschland schon jetzt stark vom Klimawandel betroffen

Wie der Klima-Risiko-Index (KRI) zeigt, lag Deutschland im Jahr 2018 erstmals unter den drei am stärksten von Extremwetter bedrohten Staaten weltweit. Für das Jahr 2022 ist Deutschland zwar auf Platz 17 „gestiegen“. Die Folgen sind dennoch nicht weniger verheerend, wie etwa die Flut im Ahrtal gezeigt hat.

„Der KRI zeigt, dass alle Länder betroffen sind. Unter den zehn Ländern, die 2022 am stärksten betroffen waren, gehörten sieben zur Gruppe mit hohen Einkommen. Dies verdeutlicht, dass auch die Länder mit hohem Einkommen ihr Klimarisikomanagement verbessern sollten, obwohl ihre Bewältigungskapazitäten erheblich über denen der einkommensschwachen Länder liegen“, heißt es auf der Website zum Klima-Risiko-Index.

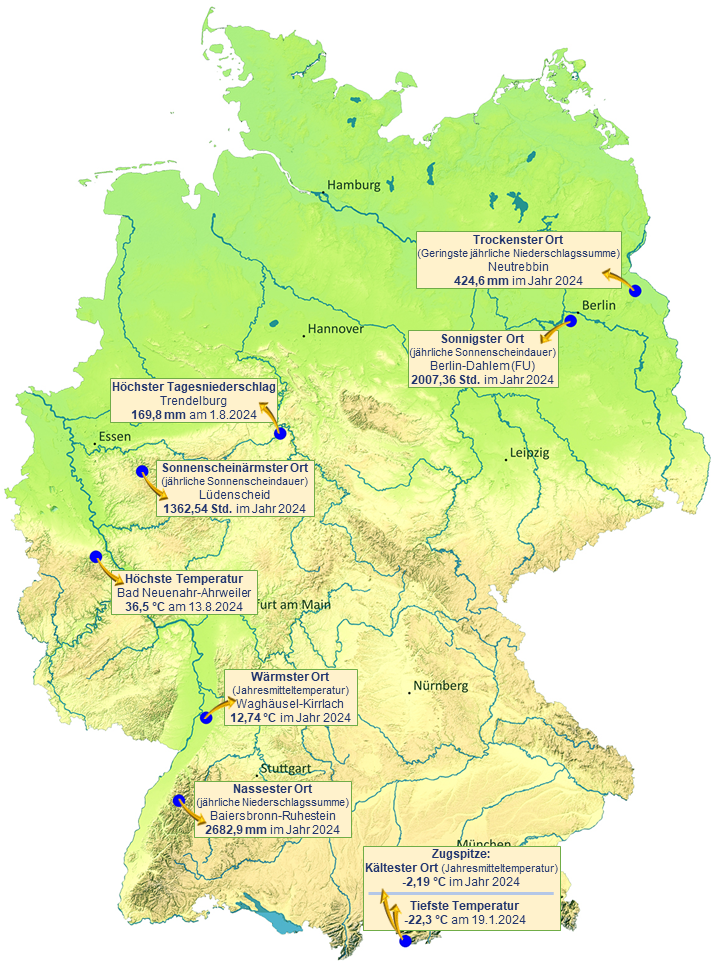

2024 – Das Jahr der Wetterextreme in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt in Deutschland eine zunehmende Erwärmung infolge des Klimawandels fest. Seit den 1960er-Jahren war jede Dekade durch höhere Durchschnittstemperaturen geprägt als die vorherige. Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 traten alle innerhalb der vergangenen 25 Jahre auf. In den Jahren 2023 und 2024 wurden jeweils neue Höchstwerte für die durchschnittliche Jahrestemperatur registriert. Mit einem Mittelwert von 10,9 Grad Celsius war 2024 das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Messungen.

Nicht zuletzt sorgte der DWD mit einer Pressemitteilung für große Aufregung: Deutschland hat sich im Vergleich zur frühindustriellen Zeit bereits um 2,5 Grad Celsius erwärmt. Die Folgen für das Jahr 2024 lassen sich am eindrucksvollsten als Bild visualisieren:

Klimawandel-Folgen weltweit

Die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels zeigen die jüngsten Berichte des Weltklimarats IPCC, etwa der Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel. Von der Zusammenfassung gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Eine gute Übersicht bietet außerdem ein Artikel von klimafakten.de.

Die größte Gefahr der globalen Erwärmung wird Kipppunkten im Klimasystem zugeschrieben. Ab einem gewissen Temperaturanstieg lassen sie sich nicht mehr aufhalten. Der IPCC unterteilt Kippelemente in regionale Kipppunkte wie das dauerhafte Abschmelzen des arktischen Eises im Sommer und „Large-scale singular events“ wie den Verlust des westantarktischen Eisschildes. „Large-scale singular events“ sind deshalb so katastrophal, weil sie das gesamte Klimasystem der Erde beeinträchtigen würden.

Welche Kipppunkte es gibt und ab welchen Temperatursteigerungen welche Kipppunkte mit welcher Wahrscheinlichkeit eintreten, zeigen diese Übersicht des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und dieser FOCUS-Artikel.

Klimawandel-Mythos Nr. 3: Kann ein einzelnes Land überhaupt etwas ausrichten?

Es ist weniger ein Mythos als vielmehr einer der häufigsten Vorwände, um vermeintlich nichts für den Klimaschutz tun zu müssen: Deutschland verursache doch nur zwei Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen! Schon diese Zahl muss man in Relation setzen: Seit Beginn der Industrialisierung hat Deutschland schon fünf Prozent zur globalen Erwärmung beigetragen. Und im Vergleich zur Bevölkerungszahl beansprucht Deutschland auch mit den aktuell zwei Prozent noch ein unverhältnismäßig großes Stück vom verbleibenden CO2-Budget: Pro Kopf stoßen die Deutschen etwa 30-mal so viele Klimagase aus wie zum Beispiel Länder wie Kenia und Nepal, wie klimafakten.de vorrechnet.

Deutschland hat Pariser Abkommen unterzeichnet

Gegen den Zwei-Prozent-Einwand sprechen noch andere Gründe: Verantwortung verschwindet nicht einfach, nur weil man sie in kleine Teile zerlegt – und im Pariser Abkommen hat Deutschland längst völkerrechtlich verbindlich strengen Klimaschutz zugesagt. Im jährlichen Klimaschutz-Index belegt Deutschland mit seinen Klimaschutz-Bemühungen bisher nur den 16. Platz.

Klimawandel-Mythos Nr. 4: CO2 ist doch wichtig für die Bäume und deren Wachstum

Manche Behauptungen klingen beim ersten Hören sogar plausibel. Zum Beispiel, dass mehr CO2 für schnelleres Pflanzenwachstum sorgt. In der Tat wird bei der Pflanzenzucht häufig CO2 angereichert, damit Tomaten und Co. schneller wachsen. Im Jahr 2016 gab es sogar eine Studie, die zum Ergebnis kam: Die Welt ist dank erhöhter CO2-Konzentration der Atmosphäre ein bisschen grüner geworden.

Grün ist nicht gleich grün

Doch grün ist nicht gleich grün. Der sogenannte „CO2-Düngeeffekt“ wurde wissenschaftlich intensiv erforscht. Die Ergebnisse zeigen: Es gibt Pflanzen wie Soja und Weizen, die mit mehr CO2 zwar schneller wachsen, allerdings führt dieses schnelle Wachstum zu einem Qualitätsverlust. Konkret hat der getestete Weizen weniger Protein als konventioneller Weizen. Andere Pflanzen wiederum kommen mit dem zusätzlichen CO2 gar nicht klar. Es passiert einfach nichts.

Die Wissenschaftler*innen haben ferner herausgefunden, dass eine erhöhte CO2-Konzentration der Atmosphäre insbesondere im Regenwald zu einer Überproduktion von Lianen geführt hat. Diese wiederum behindern andere Bäume beim Wachsen. Bäume sind aber wichtige Kohlenstoffspeicher. Lianen hingegen speichern kaum. Kurzum: Ein immer grüner werdender Wald bedeutet nicht gleich etwas Gutes für das Klima.

Artikel wurde zuletzt aktualisiert am 08.04.2025