Flüssiggasheizung: Vorteile, Nachteile, Kosten & Technik

10.03.2025 Lesedauer: min Jens Hakenes

In Deutschland wird eher selten mit Flüssiggas geheizt. Erdgas und Heizöl kommen deutlich häufiger zum Einsatz. In Zukunft könnte sich das ändern. Denn Gasnetze sollen stillgelegt werden – und Alternativen wie Heizöl verursachen mehr CO2. Oder gibt es bessere Lösungen?

ModernisierungsCheck: Mit Flüssiggas heizen? Oder gibt es bessere Lösungen?

Finden Sie es in wenigen Minuten heraus: einfach Daten zum Gebäude eingeben und verschiedene Optionen vergleichen.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

- Flüssiggasheizungen eher selten in Deutschland

- Unabhängigkeit von Gasnetz als großer Vorteil

- höhere einmalige und laufende Kosten als mit Alternativen

- zukunftssicher nur mit erneuerbarer Energie wie teurem Bio-LPG

Definition und Bedeutung von Flüssiggasheizungen

Eine Flüssiggasheizung ist eine Heizung, die mit verflüssigtem Propan- und Propengas (LPG) betrieben wird. Im Gegensatz zu einer Erdgasheizung ist sie nicht an ein Gasnetz gebunden. Sie kann daher überall eingesetzt werden, wo ein Flüssiggastank zu installieren ist.

Flüssiggasheizungen gelten als effizient und flexibel, da sie mit moderner Brennwerttechnik arbeiten und eine hohe Energieausbeute ermöglichen. Sie waren lange eine beliebte Alternative für Haushalte in ländlichen Gebieten oder für Gebäude, die keinen direkten Anschluss an das Erdgasnetz haben. Wegen gestiegener Preise und gesunkener Förderung sind jedoch andere Heizungsarten inzwischen in der Regel deutlich wirtschaftlicher.

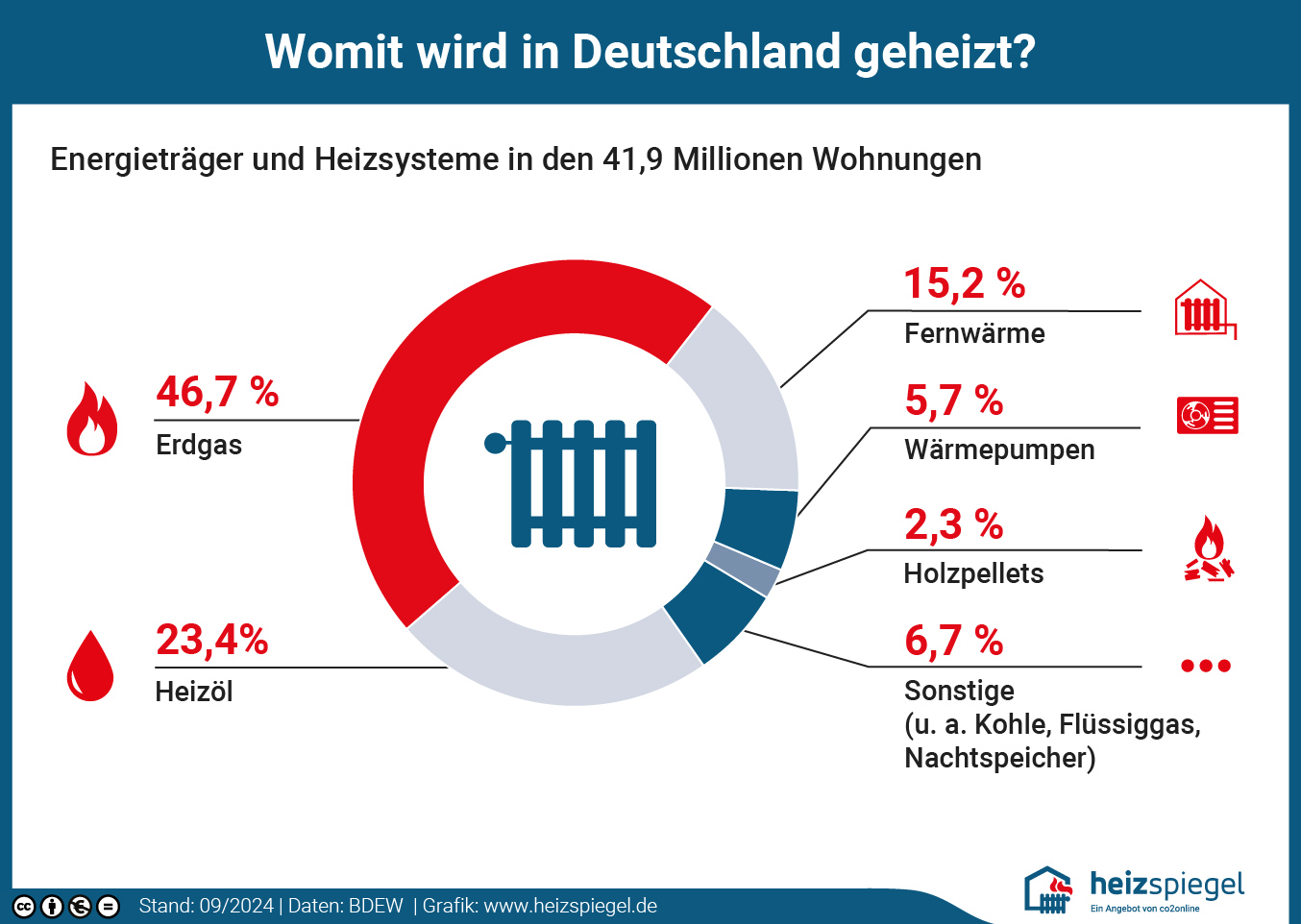

Die Bedeutung von Flüssiggasheizungen in Deutschland ist eher gering – und nimmt weiter ab. In der Statistik zu Heizungssystemen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) zählt sie zu den sonstigen Heizungen. Gemeinsam mit Kohle-Zentralheizungen, Gas-Wärmepumpen und anderen kommt sie im Jahr 2023 auf einen Anteil von nur 3,6 Prozent. Vier Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 4,4 Prozent von rund 42 Millionen Wohnungen.

Aktuelle Relevanz und Einsatzgebiete

Für Hersteller und Lieferanten sind Flüssiggasheizungen eine Übergangslösung hin zu einer klimafreundlicheren Wärmeversorgung. Denn sie setzen weniger CO2 frei als Heizöl und können auch mit klimafreundlichem Bio-LPG betrieben werden.

Unabhängige Expert*innen warnen jedoch vor Flüssiggasheizungen – besonders vor neuen. Denn für die gelten mit dem Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 2024 strengere Regeln. Die lassen einmalige und laufende Kosten stark steigen:

- Für Neubauten in Neubaugebieten: Flüssiggasheizungen sind nur noch zulässig, wenn sie mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

- Als Hybridlösung: In Kombination mit zum Beispiel Solarthermie sind Flüssiggasheizungen weiter förderfähig – allerdings nur der Teil mit erneuerbaren Energien.

- Für Bestandsgebäude: Bestehende Flüssiggasheizungen dürfen, wie andere Gasheizungen auch, weiterbetrieben und repariert werden.

Definition und Zusammensetzung von Flüssiggas (LPG)

Flüssiggas, auch LPG (Liquefied Petroleum Gas) genannt, besteht vor allem aus Propan und Propen. Es wird unter Druck verflüssigt. So nimmt das Volumen stark ab und es kann platzsparend in Tanks gelagert werden. Es wird auch als Autogas, in Feuerzeugen oder für Campingkocher verwendet.

Flüssiggas fällt als Nebenprodukt bei der Erdgasförderung und in Raffinerien an. Es setzt sich zu 95 Prozent aus Propan und Propen sowie zu 5 Prozent aus Ethan und Butan zusammen. Eine nachhaltigere Variante ist Bio-LPG, das aus organischen Reststoffen gewonnen wird und bis zu 80 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht. Das meiste Flüssiggas stammt aus deutschen Raffinerien. Das restliche Gas wird vor allem über die LPG-Importterminals in den Niederlanden und Belgien sowie aus den USA importiert.

Besonderheiten von LPG:

- hohe Energiedichte: 12,8 Kilowattstunden (kWh) pro Kilogramm (kg)

- verbrennt sauberer als Heizöl

- auch als Bio-LPG aus erneuerbaren Quellen verfügbar

- weniger klimaschädlich als Erdgas (Methan)

Flüssiggas unterscheidet sich unter anderem im Energiegehalt, der Lagerung, den CO2-Emissionen und der Netzabhängigkeit von ähnlichen fossilen Brennstoffen:

Unterschiede zwischen Flüssiggas, Erdgas und Heizöl

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

(kWh/kg)

Aufbau und Funktionsweise einer Flüssiggasheizung

Bei einer Flüssiggasheizung unterscheiden sich Aufbau und Funktionsweise nur wenig von anderen Gasheizungen. Einige Modelle können sowohl Erdgas/Ökogas als auch Flüssiggas verbrennen.

Komponenten einer Flüssiggasheizung

Eine Flüssiggasheizung besteht aus mehreren zentralen Bauteilen:

Flüssiggas-Heizkessel sind meist bodenstehend, Thermen dagegen wandhängend. Moderne Modelle nutzen Brennwerttechnik, um die Effizienz zu steigern. Bei Hybridheizungen sind erneuerbare Energien wie Solarthermie integriert. Eine Kombination mit einer Wärmepumpe ist auch möglich, aber in der Regel nicht wirtschaftlich und deswegen sehr selten.

Flüssiggastanks sind in Größen von etwa 1.000 bis 6.400 Litern erhältlich. Das reicht bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus für etwa 8 Monate bis 4 Jahre. Der Druck im Tank liegt bei unter 10 bar. Er lässt sich für eine bessere Optik auch verkleiden – etwa mit Hecke, Mauer oder einem anderen geeigneten Sichtschutz mit ausreichend Mindestabstand.

Ein Flüssiggastank kann ober- oder unterirdisch installiert werden. Beides hat Vor- und Nachteile:

- Ein oberirdischer Tank ist günstiger und einfacher zu warten – benötigt aber viel Platz und stört eventuell die Optik.

- Ein unterirdischer Tank ist unauffälliger und braucht weniger Platz – allerdings ist er teurer und aufwendiger zu installieren

Für eine sichere und zuverlässige Flüssiggasheizung sind spezielle Rohrleitungen und Sicherheitseinrichtungen nötig. Zentraler Bestandteil ist der Druckregler. Er reguliert den Gasfluss und stellt sicher, dass das Flüssiggas mit dem richtigen, niedrigeren Druck in der Heizanlage landet.

Sicherheitsventile verhindern einen zu hohen Druck in den Leitungen. Sie öffnen sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. So kann überschüssiges Gas entweichen, um Schäden oder gefährliche Situationen zu vermeiden.

Die Gasleitungen bestehen meist aus Kupfer oder Edelstahl. Denn diese Materialien sind besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Sie gewährleisten eine langlebige und sichere Verbindung zwischen dem Flüssiggastank und der Heizanlage.

Funktionsprinzip der Wärmeerzeugung

- Flüssiggas wird aus dem Tank entnommen und über die Gasleitung zur Heizung geführt.

- Der Brenner entzündet das Gas. Die entstehende Wärme wird an einen Wärmetauscher abgegeben.

- Das erhitzte Wasser wird durch das Heizsystem gepumpt und verteilt sich in den Heizkörpern, der Fußbodenheizung oder anderen Flächenheizung.

- Bei Brennwerttechnik wird zusätzlich die Wärme aus den Abgasen genutzt.

Integration in bestehende Heizsysteme

Eine Flüssiggasheizung kann alte Ölheizungen oder andere Gasheizungen meist problemlos ersetzen. Vorhandene Heizkörper oder Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen lassen sich einfach weiter nutzen und müssen in der Regel nicht angepasst werden. Für Brennwerttechnik ist allerdings oft die Abgasführung zu ändern, was zusätzliche Kosten verursacht.

Grundsätzlich sind auch Hybridheizungen möglich. Allerdings rechnet es sich in der Regel nicht, eine vorhandene Heizung mit einer neuen Flüssiggasheizung zu kombinieren. Da sind andere Lösungen wesentlich günstiger. Machen Sie deswegen auf jeden Fall einen Vollkostenvergleich – zum Beispiel im ersten Schritt mit dem kostenlosen ModernisierungsCheck.

Zum ModernisierungscheckVoraussetzungen für die Installation

Für eine Flüssiggasheizung sind einige Voraussetzungen zu beachten, vor allem für den Flüssiggastank.

Der Gastank kann im Garten (ober- oder unterirdisch) platziert werden. Theoretisch ist das auch innerhalb eines Gebäudes oder auf dem Dach möglich. Allerdings gelten dafür sehr strenge und teure Auflagen.

Auch für einen Tank im Garten gibt es einige wichtige Standortfaktoren:

- mindestens 3 Meter Abstand zu Gebäuden oder Grundstücksgrenzen

- guter Zugang für regelmäßige Befüllungen mit Tankwagen

- bei unterirdischer Lagerung: Schutz gegen Korrosion erforderlich

In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich. Aber es müssen einige Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Ist der Tank größer als 3.000 Liter, gilt zum Beispiel eine Anzeigepflicht bei der Bauaufsichtsbehörde. Eine aufwendige Prüfung durch Sachverständige ist alle 10 Jahre vorgeschrieben; alle zwei Jahre eine einfache.

Zu Gebäuden und Zündquellen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 3 Metern vorgeschrieben. Doch es gibt einige weitere Vorgaben für Abstände:

- 1 Meter für Zündquellen (wie zum Beispiel einen laufenden Rasenmäher) rund um den Domdeckel (oberirdischer Tank) beziehungsweise Domschacht (unterirdischer Tank)

- 3 Meter rund um den Domdeckel beim Befüllen des Tanks

- 5 Meter Abstand zu Brandlasten wie Gartenhütte aus Holz oder Brennholz

Ein Flüssiggastank innerhalb eines Gebäudes ist zwar möglich. Aber es sind sehr viele Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Denn Flüssiggas ist schwerer als Luft. Bei einem Leck würde sich das Gas am Boden sammeln und es bestünde die Gefahr einer Explosion oder Erstickung. Auch für einen Tank auf dem Dach gelten so viele Regeln (unter anderem zur Tragfähigkeit, zu Abständen und zum Befüllen), dass es selbst bei einem Neubau in der Regel zu kompliziert und teuer ist.

Kostenanalyse

Wie bei anderen neuen Gasheizungen ist bei einer Flüssiggasheizung eine umfangreiche Analyse der Kosten empfehlenswert. Denn es droht mittel- bis langfristig eine teure Kostenfalle.

Anschaffungfskosten

Die einmaligen Kosten für eine Flüssiggasheizung setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen: Heizgerät, Tank und Installation.

Das Heizgerät einer Flüssiggasheizung ist nicht teurer als für eine andere Gasheizung. Einige Modelle können auch Erdgas/Ökogas verbrennen.

- Flüssiggas-Brennwerttherme: 2.500 bis 6.000 €

- zusätzlicher Warmwasserspeicher (optional): 500 bis 1.500 €

- Hybridheizung Flüssiggas + Solarthermie: 10.000 bis 19.000 €

Beim Tank stellt sich vor allem die Frage nach Kauf oder Miete. Ein Kauf ist in der Regel langfristig günstiger. Mit einer Miete sinken die einmaligen Kosten deutlich.

Anschaffungskosten im Überblick

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

- freie Wahl des Gaslieferanten

- Wartungspflicht

- Wartung oft inklusive

- langfristig höhere Kosten

Bei der Installation besteht der wesentliche Unterschied zu anderen Gasheizungen in den zusätzlichen Kosten für den Tank. Dafür entfallen die Kosten für einen Gasanschluss:

- Einbau der Gastherme: 2.000 bis 4.000 Euro

- Tankinstallation (oberirdisch): 500 bis 1.500 Euro

- Tankinstallation (unterirdisch inkl. Erdarbeiten): 2.000 bis 4.000 Euro

- Anschluss an das Heizsystem: 1.000 bis 3.000 Euro

Daraus ergeben sich Gesamtkosten für eine Flüssiggasheizung von 6.000 bis 19.000 Euro.

Betriebskosten

Für die Analyse der Kosten sind die Betriebskosten besonders wichtig. Denn die sind in der Regel deutlich höher als die einmaligen Kosten für Anschaffung und Installation.

Brennstoffpreise

Im Februar 2025 lagen die durchschnittlichen Brennstoffpreise für Flüssiggas bei 12,3 Cent (ct) je Kilowattstunde (kWh) – und damit deutlich über dem Preis für Erdgas von 10,0 ct/kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 16.000 kWh für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ergeben sich damit Brennstoffkosten von

- 1.968 Euro pro Jahr mit Flüssiggas oder

- 1.600 Euro pro Jahr mit Erdgas.

In den vergangenen zwölf Monaten lag der durchschnittliche Flüssiggaspreis in Deutschland zwischen rund 9 und 12 ct/kWh. Bei einem Verbrauch von 16.000 kWh sind das zwischen 1.440 und 1.920 Euro pro Jahr. Bio-LPG ist noch einige Cent teurer.

Der Flüssiggaspreis schwankt je nach Marktbedingungen. Er ist unter anderem abhängig von der Lieferregion, der Liefermenge und der Jahreszeit. Je nach Region können die Mehrkosten bei rund 20 Prozent liegen. Bei der Menge (1.000 oder 5.000 Liter) liegt der Unterschied laut Stichprobe nur bei 2 bis 6 Prozent. Meist sind die Preise im Winter höher als im Sommer.

Wartung und Instandhaltung

Die Kosten für Wartung und Instandhaltung einer Flüssiggasheizung sind höher als bei einer anderen Gasheizung. Grund dafür sind die zusätzlichen Kosten für die vorgeschriebene Gastankprüfung. Ohne aktuelle Prüfdokumentation wird kein Flüssiggas nachgefüllt.

- jährliche Wartung des Heizgeräts: 100 bis 300 Euro

- Schornsteinfegergebühr pro Jahr: 50 bis 150 Euro

- Gastankprüfung außen (alle 2 Jahre): 50 bis 100 Euro

- Gastankprüfung innen (alle 10 Jahre): 500 bis 1.000 Euro

Die Gastankprüfungen sorgen also für durchschnittliche Mehrkosten für die Wartung von 100 bis 200 Euro pro Jahr.

Fördermöglichkeiten und staatliche Zuschüsse

Flüssiggasheizungen werden im großen Stil nur noch gefördert, wenn sie mit erneuerbaren Energien kombiniert werden:

- keine Förderung für reine Flüssiggasheizungen – seit 2022 eingestellt

- bis zu 70 Prozent Zuschuss für Hybridheizungen auf Teil mit erneuerbaren Energien

- bis zu 30 Prozent Zuschuss für Modernisierung und Renewable-ready-Flüssiggasheizungen

- steuerliche Abschreibung von Sanierungskosten

Da es sich bei Flüssiggas um einen fossilen Brennstoff handelt, gilt eine Beratungspflicht vor dem Einbau einer solchen neuen Heizung.

Vor- und Nachteile einer Flüssiggasheizung

Eine Flüssiggasheizung bietet einige Vorteile. Allerdings überwiegen inzwischen sehr deutlich die Nachteile – vor allem, wenn es um eine neue Heizung geht. Zu den Vorteilen einer Flüssiggasheizung zählen Unabhängigkeit vom Gasnetz und geringere Emissionen. Als wichtigste Nachteile einer Flüssiggasheizung gelten die nötige Brennstofflieferung, Platzbedarf und Preisschwankungen

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Umweltaspekte

In Sachen Umwelt und Klima gibt es ebenfalls einige Vor- und Nachteile bei Flüssiggas im Vergleich zu anderen Energieträgern. Bei den CO2-Emissionen schneidet es immerhin besser ab als Heizöl – aber etwas schlechter Erdgas und wesentlich schlechter als erneuerbare Energien. Selbst eine Wärmepumpe mit Strommix sorgt für deutlich weniger CO2.

CO2-Ausstoß verschiedener Energieträger/Heizungen

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Einsatz in Wasserschutzgebieten

Im Gegensatz zu Heizöl geht von Flüssiggas keine unmittelbare Gefahr für die Umwelt aus. Deswegen kann es auch in einem Wasserschutzgebiet oder Hochwasserschutzgebiet zum Einsatz kommen – am einfachsten in Form oberirdischer Tanks. Für unterirdische gelten wesentlich strengere Regeln.

Aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen

Seit 2024 gelten einige neue Regeln für Flüssiggasheizungen – und es ist bereits absehbar, was mittel- und langfristig für Flüssiggas zu erwarten ist.

Laut GEG müssen neue Heizungen in Neubaugebieten seit dem vergangenen Jahr zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Nur als Hybridheizungen mit erneuerbaren Energien gibt es noch staatliche Fördermittel für neue Flüssiggasheizungen. Bereits bestehende dürfen jedoch weiter betrieben und auch repariert werden.

Möglichkeiten zur Kombination mit erneuerbaren Energien

Flüssiggasheizungen lassen sich mit erneuerbaren Energien kombinieren. Am einfachsten geht das mit Bio-LPG statt herkömmlichem LPG. Allerdings sind die Preise dafür höher. Die Einbindung von Solarthermie oder Photovoltaik mit Heizstab ist ebenfalls möglich (außer bei älteren Flüssiggasheizungen).

Als Übergangslösung ist auch die Kombination einer vorhandenen Flüssiggasheizung mit einer Wärmepumpe denkbar – zum Beispiel, um einen Sanierungsfahrplan schrittweise umzusetzen und dann nur noch die Wärmepumpe zu nutzen. Eine neue Flüssiggasheizung mit Wärmepumpe ist dagegen nicht so wirtschaftlich wie andere Lösungen mit erneuerbaren Energien. Vergleichen Sie deswegen immer verschiedene Heiztechniken und lassen Sie sich dazu unabhängig beraten.

Zum ModernisierungsCheckZukünftige Entwicklungen und mögliche Verbote

Erste Erdgas-Versorger haben bereits angekündigt, ihre Netze stillzulegen. Da scheint Flüssiggas eine zukunftssichere Alternative zu sein. Doch der CO2-Preis für fossile Brennstoffe steigt Jahr für Jahr weiter an. Das heißt: Auch die laufenden Kosten für Flüssiggas steigen.

Spätestens ab 2029 gelten für neue Heizungen außerhalb von Neubaugebieten strengere Vorgaben für erneuerbare Energien (je nach kommunaler Wärmeplanung). Auch das lässt die Kosten steigen. Denn Bio-LPG ist schon jetzt deutlich teurer und nur begrenzt verfügbar.

Ab 2045 gilt ein Verbot für reine Flüssiggasheizungen. Denn dann sollen alle Heizungen klimaneutral sein. Heizungen mit reinem Flüssiggas haben also spätestens dann keine Zukunft mehr – und sind als Ersatz für eine Erdgasheizung schon jetzt unwirtschaftlicher als andere Lösungen.

Machen Sie sich also rechtzeitig Gedanken über Alternativen – zum Beispiel erst mit dem kostenlosen ModernisierungsCheck und dann mit einer unabhängigen Energieberatung.