Gasheizung-Verbot 2024:

aufgehoben oder aufgeschoben?

04.03.2025 Lesedauer: min Jens Hakenes

Werden Gasheizungen verboten, müssen viele Millionen Haus- und Wohnungseigentümer*innen handeln. Denn in fast der Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland sorgen noch immer Gasheizungen für Wärme. Doch ein generelles Verbot gibt es gar nicht – aber immer mehr Gründe für Alternativen.

ModernisierungsCheck: Alternativen zur Gasheizung prüfen

Für reine Erdgasheizungen gibt es keine Förderung mehr. Zeit, sich nach etwas anderem umzusehen – einfach Daten zum Gebäude eingeben und sehen, was sich rechnet.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

- kein generelles Verbot von Gasheizungen

- aber Fördermittel nur noch für erneuerbare Energien

- Austauschpflicht ab 30 Jahren mit vielen Übergangsfristen und Ausnahmen

- Kosten über 20 Jahre als Hauptargument für Austausch von Gasheizungen

Was ist das Gasheizung-Verbot?

Tatsächlich wurde der ursprüngliche Gesetzentwurf überarbeitet, sodass es bisher kein vollständiges Verbot von Gasheizungen gibt. Dennoch bringt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 deutliche Einschränkungen und einige neue Anforderungen für Gasheizungen mit sich.

Hintergrund und Ursprung des Gasheizung-Verbots

Die Idee eines Verbots von Gasheizungen geht auf Pläne der Bundesregierung für weniger CO2-Emissionen zurück. Ursprünglich sollte ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dies hätte bedeutet, dass reine Erdgasheizungen faktisch nicht mehr erlaubt gewesen wären.

Wegen starker Kritik aus Bevölkerung und Verbänden wurde das Gesetz mehrfach überarbeitet. Der ursprüngliche, strenge Entwurf wurde entschärft. Damit sollte der Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen sozialverträglicher gestaltet werden. Geblieben ist das Enddatum für Gasheizungen: Maximal bis 31. Dezember 2044 dürfen Heizkessel mit reinem Erdgas oder Heizöl betrieben werden.

Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024

Das überarbeitete GEG ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Es gibt vor, dass neue Heizungen langfristig klimafreundlich sein müssen. Allerdings gibt es zahlreiche Übergangsfristen und Ausnahmen, insbesondere für Bestandsgebäude (Altbau). Wichtig zu wissen: Das GEG 2024 ist nicht gleichbedeutend mit einem Verbot von Gasheizungen. Es schafft vielmehr Anreize für den Umstieg auf erneuerbare Energien.

Status: Wurde das Verbot tatsächlich aufgehoben?

Ja und nein. Ein vollständiges Verbot wurde nie erlassen, musste also auch nicht aufgehoben werden. Aber die Anforderungen an neue Heizungen haben sich deutlich verschärft. Der Einbau neuer Gasheizungen ist weiterhin möglich – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Ausnahme: Für Neubauten in Neubaugebieten gilt bereits jetzt die Pflicht, dass Heizungen mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen müssen. Dort gilt daher ein Verbot für reine Erdgasheizungen. Für Altbauten gibt es Übergangsfristen, die von der kommunalen Wärmeplanung abhängen.

Was steht im Heizungsgesetz 2024?

Das sogenannte Heizungsgesetz 2024 (als Teil des GEG) regelt, wo welche Arten von alten und neuen Heizungen betrieben werden dürfen. Unterschieden wird dabei vor allem zwischen Neubau und Altbau sowie zwischen Gebäuden innerhalb und außerhalb von Neubaugebieten.

Regelungen für Gasheizungen in Alt- und Neubauten

- Neubauten in Neubaugebieten: Seit dem 1. Januar 2024 müssen neue Heizungen in diesen Gebäuden mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Reine Erdgasheizungen sind hier faktisch nicht mehr erlaubt.

- Neubauten außerhalb von Neubaugebieten: Die 65-Prozent-Regelung gilt erst, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt – wie jetzt schon in ganz Baden-Württemberg. In allen anderen Bundesländern haben Städte mit mehr als 100.000 Einwohner*innen hierfür bis 2026 Zeit, kleinere Kommunen bis 2028.

- Bestandsgebäude/Altbauten: Bestehende Gasheizungen dürfen weiterhin betrieben und repariert werden. Ein Verbot für Bestandsanlagen (Altbau) gibt es nicht.

65-Prozent-Pflicht für erneuerbare Energien: Was bedeutet das?

Neue Heizungen müssen unter Umständen zu einem bestimmten Anteil mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist mit verschiedenen Technologien möglich:

- Wärmepumpe

- Hybridheizung (zum Beispiel Gasheizung plus Solarthermie)

- Holz- oder Pelletheizungen

- wasserstofffähige Gasheizungen

Gasheizungen dürfen weiterhin eingebaut werden, wenn sie mit erneuerbaren Gasen wie Biomethan (Ökogas) oder grünem Wasserstoff betrieben werden. Allerdings ist Biomethan/Ökogas sehr teuer und grüner Wasserstoff bisher so gut wie gar nicht verfügbar. Bei unzumutbarer Härte ist eine Befreiung von der 65-Prozent-Pflicht möglich. Gründe dafür können Unwirtschaftlichkeit sowie besondere persönliche, bauliche oder sonstige Umstände sein.

Wer sich in 2024 oder später für eine Gasheizung entscheidet, geht ein großes finanzielles Risiko ein. Denn kann diese später nicht an ein Wärmenetz oder Wasserstoffnetz angeschlossen werden (siehe kommunale Wärmeplanung), ist schrittweise mehr erneuerbares Gas zu nutzen: Ab 2029 sind mindestens 15 Prozent vorgeschrieben, ab 2035 mindestens 30 Prozent, ab 2040 mindestens 60 Prozent und ab 2045 mindestens 100 Prozent. Aktuell kostet Ökogas etwa 40 bis 50 Prozent mehr als Erdgas. Entsprechend steigen die Heizkosten dann.

Übergangsfristen und Ausnahmen

- Für Bestandsgebäude (Altbau) gelten Übergangsfristen, bis die kommunale Wärmeplanung vorliegt.

- Eigentümer*innen über 80 Jahre sind von der Pflicht zur Heizungsmodernisierung ausgenommen.

- Defekte Heizungen dürfen repariert werden – es sei denn, sie sind älter als 30 Jahre und unterliegen der Austauschpflicht.

Auswirkungen auf bestehende Gasheizungen

Das Heizungsgesetz 2024 enthält vor allem Vorgaben für neue Heizungen. Doch auch für bestehende Gasheizungen gibt es zum Teil strengere Vorgaben.

Austauschpflicht nach 30 Jahren

Gasheizungen, die älter als 30 Jahre sind, müssen ausgetauscht werden, wenn es sich dabei um Konstanttemperaturkessel handelt. Das gilt bereits seit dem Jahr 2020. Ausgenommen sind deutlich effizientere Niedertemperaturkessel und Brennwertkessel. Auch für Gasheizungen mit einer Nennleistung von weniger als vier Kilowatt (kW) oder mehr als 400 kW und für Eigentümer*innen, die vor dem 1. Februar 2002 eingezogen sind, gelten Ausnahmen

Reparaturen: Was ist erlaubt?

Bestehende Gasheizungen dürfen weiterhin repariert werden. Hausbesitzer*innen müssen also nicht befürchten, ihre Heizung bei einem Defekt sofort austauschen zu müssen. Lediglich über 30 Jahre alte Kessel können von der Austauschpflicht betroffen sein.

Umgang mit kaputten Gasheizungen

Ist eine Gasheizung irreparabel defekt, kann in Bestandsgebäuden wieder eine neue Gasheizung eingebaut werden. Jedoch nur, wenn diese langfristig auf erneuerbare Gase umgestellt werden kann. Es gilt eine Frist von fünf Jahren; in Mehrfamilienhäusern mit Gasetagenheizung bis zu 13 Jahre. Alternativ können Hauseigentümer*innen auf andere Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Hybridheizungen umsteigen. Dafür gibt es staatliche Förderungen von bis zu 70 Prozent.

Alternativen zur Gasheizung

Wer sich mit Alternativen zur Gasheizung beschäftigt, hat viele Möglichkeiten – nicht nur Wärmepumpen. Wichtig ist dabei, dass jedes Heizsystem individuell auf das Gebäude abgestimmt sein sollte. Für einen ersten interaktiven Überblick bietet sich der ModernisierungsCheck an.

Eine Wärmepumpe ist für viele Gebäude die beste Alternative zur Gasheizung. Wärmepumpen entziehen der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser Wärme und nutzen diese, um das Gebäude zu beheizen. Aus einer Einheit Strom werden bis zu fünf Einheiten Wärme. Dadurch sind sie besonders effizient. Wird Ökostrom genutzt, sind die CO2-Emissionen besonders niedrig. Doch selbst mit normalem Strom sind die meisten Wärmepumpen klimafreundlicher als Heizungen mit Erdgas. Und es gibt eine Förderung von bis zu 70 Prozent für Wärmepumpen.

Wer auf erneuerbare Energien setzen möchte, kann auch eine Pelletheizung oder andere Holzheizung als Gasheizungs-Alternative in Betracht ziehen. Allerdings sind vor allem die Feinstaub-Emissionen und der Wartungsaufwand deutlich höher als bei anderen Heizsystemen. Zudem ist ein Lager nötig, also wesentlich mehr Platz. Auch für Pellet- oder Holzheizung gibt es bis zu 70 Prozent Zuschuss.

Hybridheizungen kombinieren zwei Heizquellen miteinander. Das kann eine fossile Heizquelle (zum Beispiel Erdgas) sein, die etwa mit einer Wärmepumpe kombiniert wird. So lassen sich sowohl erneuerbare als auch fossile Energie nutzen – zum Beispiel als Übergangslösung, bis etwa eine umfangreiche, schrittweise Sanierung abgeschlossen ist. Möglich ist auch das Kombinieren zweier erneuerbarer Heizquellen wie Pellets und Solarthermie. Für Hybridheizungen gibt es staatliche Förderung, allerdings nur auf den erneuerbaren Teil.

Für einen besonders effizienten Neubau oder bei einer Passivhaus-Sanierung im Altbau ist eine Stromdirektheizung eine Alternative zur Gasheizung. Sie wird oft mit einer großen Photovoltaikanlage kombiniert, um möglichst viel Strom selbst zu produzieren. Vorteil ist die sehr einfache Installation, zum Beispiel in Form einer elektrischen Fußbodenheizung. Aber wirtschaftlich ist die Stromdirektheizung nur bei sehr wenigen Gebäuden.

Flüssiggasheizungen sind eine Alternative für Haushalte ohne Erdgasanschluss. Sie funktionieren fast wie herkömmliche Gasheizungen, können jedoch für etwas weniger CO₂ sorgen. Auch hier sind Kombinationen möglich, etwa mit Solarthermie. Allerdings wird auch Flüssiggas zunehmend teuer und es gibt keine nennenswerten Fördermittel dafür.

Statt mit Erdgas kann auch einfach mit Ökogas geheizt werden. Dazu ist nur der/die Anbieter*in zu wechseln. Ökogas gibt es als Alternative zu Erdgas und zu Flüssiggas (Bio-LPG). Allerdings sind die Kosten schon jetzt deutlich höher als bei herkömmlichem Gas: etwa 40 bis 50 Prozent. Der Preisunterschied dürfte noch weiter zunehmen. Denn das Angebot ist begrenzt und die Nachfrage könnte ab 2029 deutlich steigen. Dann ist ein bestimmter Ökogas-Anteil für neue Gasheizungen vorgeschrieben. Fördermittel gibt es hier ebenfalls keine.

Diese Gasheizungen sind für eine spätere Umstellung auf Wasserstoff geeignet. Es ist allerdings unklar, ob jemals überhaupt Wasserstoff für den Gebäudebereich zur Verfügung stehen wird. Denn die vorhandene Infrastruktur in der Fläche (Erdgasnetz) ist dafür nicht geeignet und müsste erst mit hohem Aufwand angepasst werden. Außerdem sind die Kapazitäten für die Produktion von Wasserstoff begrenzt. Die geplanten Mengen werden zudem in anderen Bereichen wie Industrie und Chemie dringender benötigt. Verbraucherzentralen warnen deswegen vor hohen Kosten und Expert*innen sprechen von einer gewagten Wette auf die Zukunft.

Mit der Brennstoffzellenheizung gibt es schon länger eine funktionierende Wasserstoffheizung für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser. Der Wasserstoff wird allerdings bisher aus Erdgas gewonnen. Damit gelten viele Nachteile der herkömmlichen Gasheizung auch für die Brennstoffzellenheizung. Ein Vorteil ist, dass es auch für diese Alternative zur Gasheizung bis zu 70 Prozent Fördermittel gibt. Dafür gelten jedoch einige Bedingungen, die die ohnehin enormen Kosten weiter in die Höhe treiben. So darf sie nur mit teurem Ökogas/Biomethan oder bisher meist nicht vorhandenem blauen oder grünen Wasserstoff betrieben werden.

Lohnt sich eine Gasheizung noch?

Für die Wirtschaftlichkeit einer Heizung sind vor allem drei Aspekte wichtig:

- die einmaligen Kosten für Austausch oder Nachrüstung,

- die Förderung und

- die laufenden Kosten.

Wegen der großen Unterschiede dabei ist es wichtig, alle drei möglichst genau zu berechnen oder zumindest abzuschätzen.

Kosten für den Austausch oder die Nachrüstung

Wer von einem Verbot der Gasheizung betroffen ist oder aus anderen Gründen auf eine andere Heizung setzt, muss mit unterschiedlich hohen einmaligen Kosten rechnen. Durch die Förderung können die Kosten zwar noch deutlich sinken (bis zu 70 Prozent Zuschuss). Aber üblicherweise muss die Rechnung beglichen werden, bevor die Fördermittel fließen.

Kosten für Installation in durchschnittlichem Einfamilienhaus (ohne Förderung)

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Förderprogramme

Die Bundesregierung fördert den Umstieg von der Gasheizung auf erneuerbare Heizsysteme mit verschiedenen Programmen:

- Grundförderung: 30 Prozent der Kosten für den Heizungstausch

- Einkommensabhängiger Bonus: bis zu 30 Prozent für Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen unter 40.000 Euro

- Geschwindigkeitsbonus: 20 Prozent für frühzeitige Umstellung

Maximal sind bis zu 70 Prozent Förderung auf 30.000 Euro Investitionskosten möglich, also höchstens 21.000 Euro. Mit der lukrativen Förderung soll das schrittweise Verbot von Gasheizungen sozialverträglich gestaltet werden.

Kosten für Wärmepumpe nach Förderung für durchschnittliches Einfamilienhaus

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

CO2-Bepreisung und Auswirkungen auf Gasheizungen

Die CO2-Bepreisung auf fossile Brennstoffe steigt kontinuierlich. Seit 2025 beträgt sie 55 Euro pro Tonne CO2. So steigen die Heizkosten mit Gas nach und nach an. Ab 2027 soll sich der Wert frei am Markt bilden. Er könnte also noch höher ausfallen als hier angenommen.

Mehrkosten für durchschnittliches Einfamilienhaus

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Wirtschaftlichkeit einer neuen Gasheizung

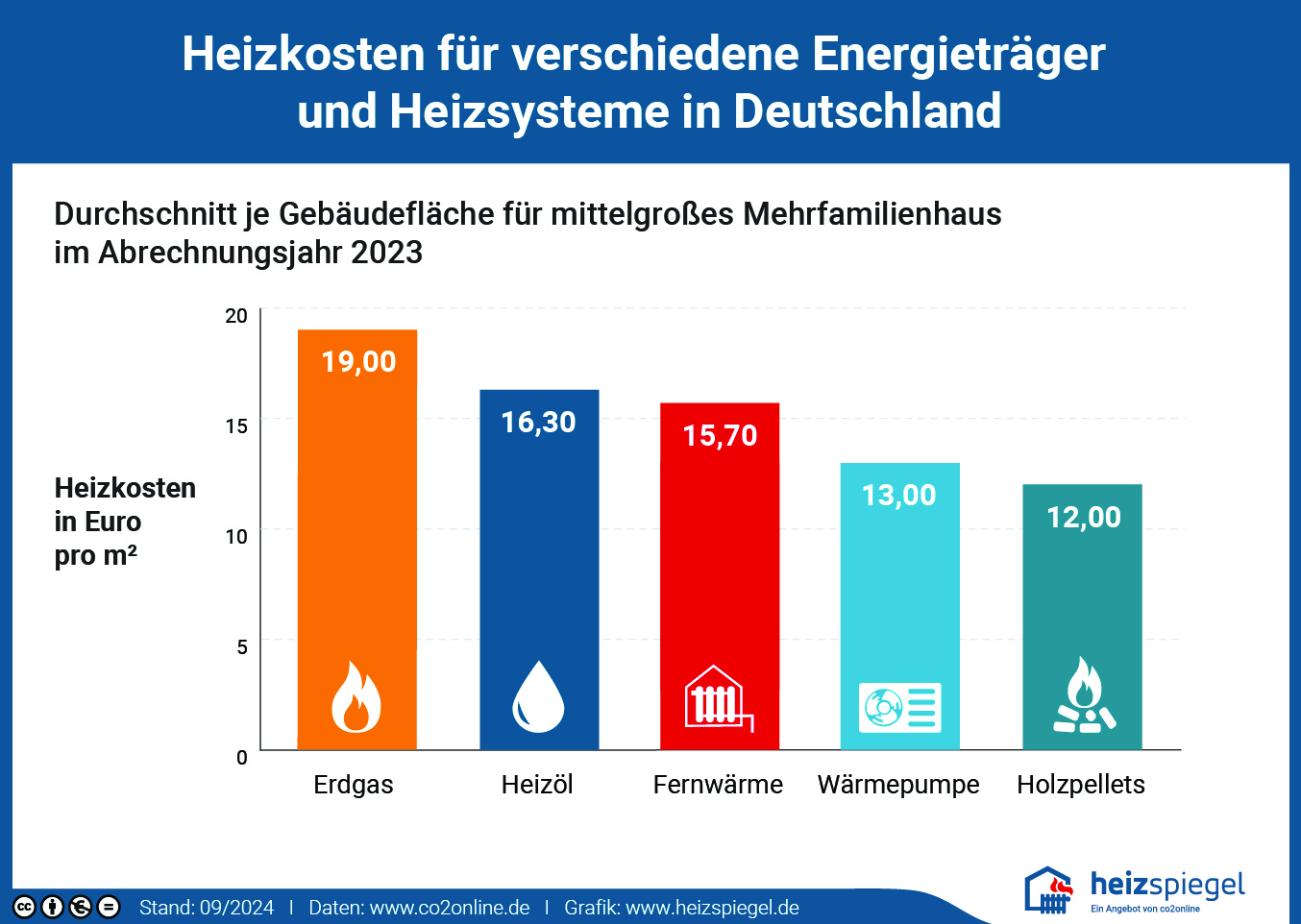

Der Einbau einer neuen Gasheizung scheint sich kurzfristig oft zu lohnen. Denn die Kosten für die Installation sind vergleichsweise niedrig. Doch die laufenden Kosten sind schon jetzt höher und steigen weiter an: durch zunehmende CO2-Abgaben und höhere Netzentgelte für immer weniger Nutzer*innen. Dazu kommen starke Preisschwankungen. Deswegen ist es wichtig, nicht nur die Kosten für die Installation einer neuen Heizung zu vergleichen, sondern auch die laufenden Kosten. Sonst kann das vermeintliche Schnäppchen kurz vor dem Gasheizungs-Verbot schnell sehr teuer werden.

Vergleich einmaliger Kosten nach Förderung mit laufenden Kosten

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Entwicklung des Heizungsmarkts: Perspektiven und Empfehlungen

Wer eine Gasheizung hat oder plant, sollte schon jetzt an die Zukunft denken. Was aktuell noch günstig erscheint, kann sich bereits in wenigen Jahren zur Kostenfalle entwickeln. Nachhaltiges Heizen heißt nicht nur, für möglichst geringe CO2- und Feinstaub-Emissionen zu sorgen. Es bedeutet auch, langfristig bezahlbar zu sein, also über mindestens 15 bis 20 Jahre.

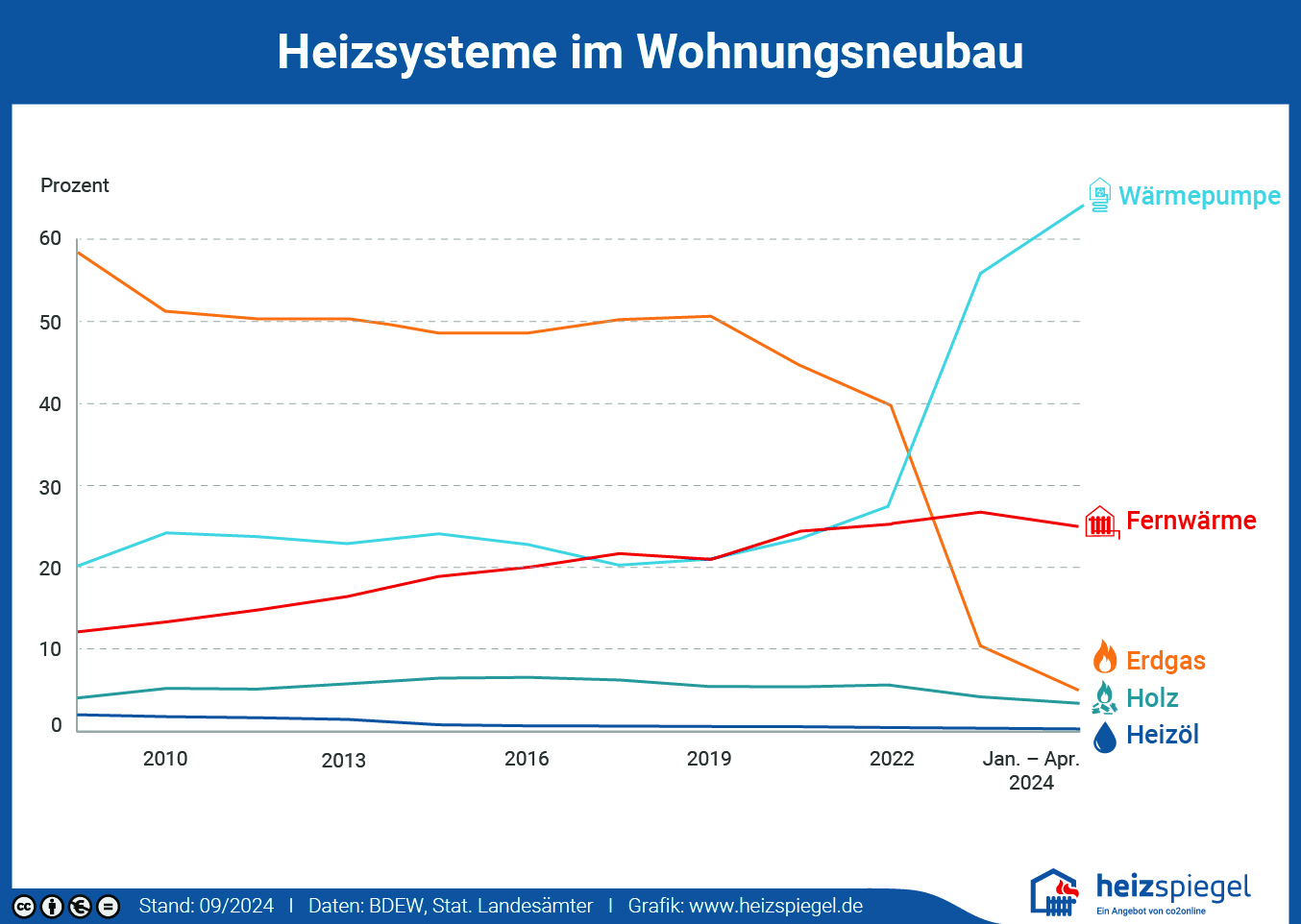

Der Heizungsmarkt entwickelt sich rasant in Richtung erneuerbare Energien. Fossile Energieträger verlieren an Bedeutung, während Wärmepumpen und Hybridlösungen an Relevanz gewinnen. Das zeigt sich vor allem im Neubau, wo die Wärmepumpe schon lange die Lösung Nr. 1 ist:

Zukunftssicherheit: Warum der Umstieg sinnvoll ist

Auch ohne generelles Gasheizungs-Verbot ist der Umstieg von einer Gasheizung zu einer Heizung mit erneuerbarer Energie sinnvoll. Denn dadurch entfällt nicht nur der CO2-Preis beim Heizen. Außerdem lässt sich so die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöhen und Preissteigerungen vermeiden. Zudem erfüllen Heizungen mit erneuerbaren Energien schon jetzt absehbare neue gesetzliche Anforderungen und sind somit zukunftssicherer als Gasheizungen. Wer in erneuerbare Energien statt in Erdgas investiert, hat länger etwas davon.

Möglichkeiten für Beratung und Planung

Für den Umstieg von der Gasheizung auf eine andere Heizung gibt es jede Menge Anlaufstellen. Hausbesitzer*innen können zunächst kostenlose oder kostengünstige Angebote nutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen:

- interaktive Online-Ratgeber wie den ModernisierungsCheck

- Webinare und Online-Communities wie VierWende

- Energieberatung der Verbraucherzentralen: online, telefonisch und vor Ort

Bevor Sie sich auf die Suche nach einem Installationsbetrieb machen, ist eine unabhängige Energieberatung empfehlenswert. Dort erhalten Sie auch Hilfe beim Vergleichen von Angeboten und bei der Suche nach Fördermitteln.

Häufige Fragen und Antworten

Nein, Gasheizungen im Altbau sind nicht verboten. Bestehende Gasheizungen dürfen weiter betrieben und auch repariert werden. Neue Gasheizungen dürfen zwar eingebaut werden. Aber sie können schnell zur Kostenfalle werden.

Nein, Gasheizungen im Neubau sind nicht komplett verboten. Aber in Neubaugebieten dürfen seit 2024 nur noch Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien eingebaut werden.

Auch mit einer Gasheizung lassen sich 65 Prozent erneuerbare Energien erreichen. Das ist allerdings nur so möglich:

- mit einer Hybridheizung, zum Beispiel mit den Energiequellen Erdgas und Solarthermie

- durch die Nutzung von Biomethan/Ökogas (teuer) oder grünem Wasserstoff (aktuell und absehbar nicht flächendeckend verfügbar)

Der Einbau einer Gasheizung lohnt sich langfristig aus verschiedenen Gründen nicht:

- Förderung (bis zu 70 Prozent Zuschuss) gibt es fast ausschließlich für erneuerbare Energien.

- Der CO₂-Preis und steigende Netzentgelte lassen die Gasheizkosten weiter steigen.

- Ab spätestens 2045 müssen fossile Heizungen vollständig klimaneutral sein.

Wenn die Gasheizung ausfällt, sind Reparaturen weiterhin erlaubt. Auch ein Austausch gegen eine neue Gasheizung ist möglich, aber nur mit strengen und teuren Auflagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Wie es mit der Gasheizung im Jahr 2025 weitergeht, ist nicht genau absehbar. Mit der neuen Bundesregierung kann es einige kurzfristige Änderungen geben. Doch langfristig ist klar, dass die Kosten steigen und die Gasheizung weiter ins Hintertreffen gerät.

Das geplante vollständige Verbot von Gasheizungen wurde abgeschwächt. Gasheizungen sind weiterhin erlaubt, jedoch mit Einschränkungen und Auflagen.

Bestehende Gasheizungen dürfen weiter genutzt werden. Neubauten müssen aber erneuerbare Energien stärker integrieren. Die langfristige Zukunft von Gasheizungen ist ungewiss, auch im Hinblick auf Wasserstoff. Der wird zwar oft als großer Hoffnungsträger angepriesen. Aber dieser Rolle kann Wasserstoff im Gebäudebereich kaum gerecht werden. Dafür wird er in anderen Bereichen, wo es an Alternativen mangelt (Chemie und Industrie), dringender benötigt.

Ein neues Gasheizung-Verbot im Jahr 2025 ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Die CDU hat angekündigt, bei einem Wahlsieg das GEG 2024 zurücknehmen zu wollen. Dann würde zwar wieder das alte GEG gelten. Aber das enthält zum Teil strengere Regeln zur Gasheizung als das aktuelle GEG. Auch die Förderung von bis zu 70 Prozent soll sinken.

Bestehende Gasheizungen können weiterbetrieben werden, sollten aber kurz- bis mittelfristig ersetzt werden. Wer eine neue Heizung plant, sollte bevorzugt auf Wärmepumpen oder andere erneuerbare Heizungen setzen. Die aktuell verfügbaren, sehr hohen Förderungen von bis zu 70 Prozent sollten genutzt werden, um hohe Investitionskosten abzufedern.

Zum ModernisierungsCheck